| 當有船的發展背後就一定有漁獵文化脈絡,尤其南島民族在漁獵文化也因為地域、島嶼和生態環境的不同,各產生不同的樣貌,隨著日本統治引入的現代工具,例如橡皮、玻璃等,阿美族人也開始使用這些工具製作魚槍與水鏡,現行阿美族人使用的魚槍為使用橡皮,利用其彈力將魚標射出。

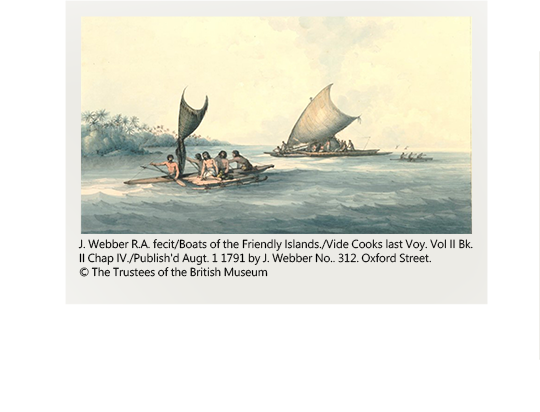

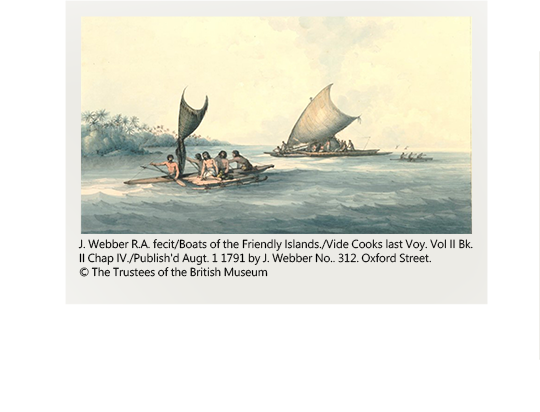

藝術家拉飛.邵馬,於去年的展演計畫已經創作了一艘阿美族獨木舟具象徵概念的主體,但離真正下海航行還缺了獨特的部件,台灣阿美族遠航的船體已經遠不可考,獨木舟最早的記錄也是在日治時期由日本人所記載,然而更早的海上活動工具卻已不復見。期望在此次的計劃下,能夠將獨木舟的舷外浮桿製作出來,完整船體的構造。除了舷外浮桿的製作之外,同時也將重新製作魚獵文化相關的器具,包含魚槍與蛙鏡。 |